.png)

Bureau d'Analyse et de Recherche Amateur

Publier avec nous

contact@bara-think-tank.com

.png)

En inscrivant mes coordonnées ci-dessous, j'accepte de recevoir les dernières actualités de BARA.

Si la puissance industrielle des États-Unis, première au monde, est reconnue à l’échelle internationale, il faut néanmoins constater que certains secteurs, tels que celui du coton, sont souvent négligés dans les analyses. Le coton, cette plante omniprésente dans nos quotidiens, représente un enjeu économique majeur. Cette plante mondialisée, exploitée par près de 220 000 fermiers étasuniens en monoculture, est au cœur des enjeux géopolitiques actuels, notamment entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays entretiennent une relation cotonnière instable, faite de rapprochements et d'éloignements perpétuels. Dans un contexte de rivalité économique croissante, quelle place le coton peut aujourd'hui se frayer et en quoi il apparaît comme un marché symbolique dont le délitement illustre un éloignement toujours plus prononcé entre la Chine et les USA.

Ainsi, comment la guerre commerciale sino-américaine redéfinit-elle la place du coton américain sur le marché mondial ?

Cette analyse cherche à décrypter les nouveaux rouages du marché du coton, en se concentrant notamment sur la guerre commerciale initiée en avril 2025. En effet, loin d’être une plante banale, le coton revêt en puissance le pouvoir de refléter la restructuration de la relation de “frenemy” entre Washington et Pékin.

Pour ce faire, il s’agira premièrement d’historiciser la place du coton dans la relation sino-américaine (I), avant d’aborder la reconfiguration du secteur cotonnier par la Chine dès 2013 (II), qui conduit progressivement à une baisse des prix (III), mettant les producteurs américains en difficulté (IV). Enfin, tout cela sera repensé dans un contexte plus large, celui d’un marché en remodelage, caractérisé par une hausse de l’offre dans des pays en développement.

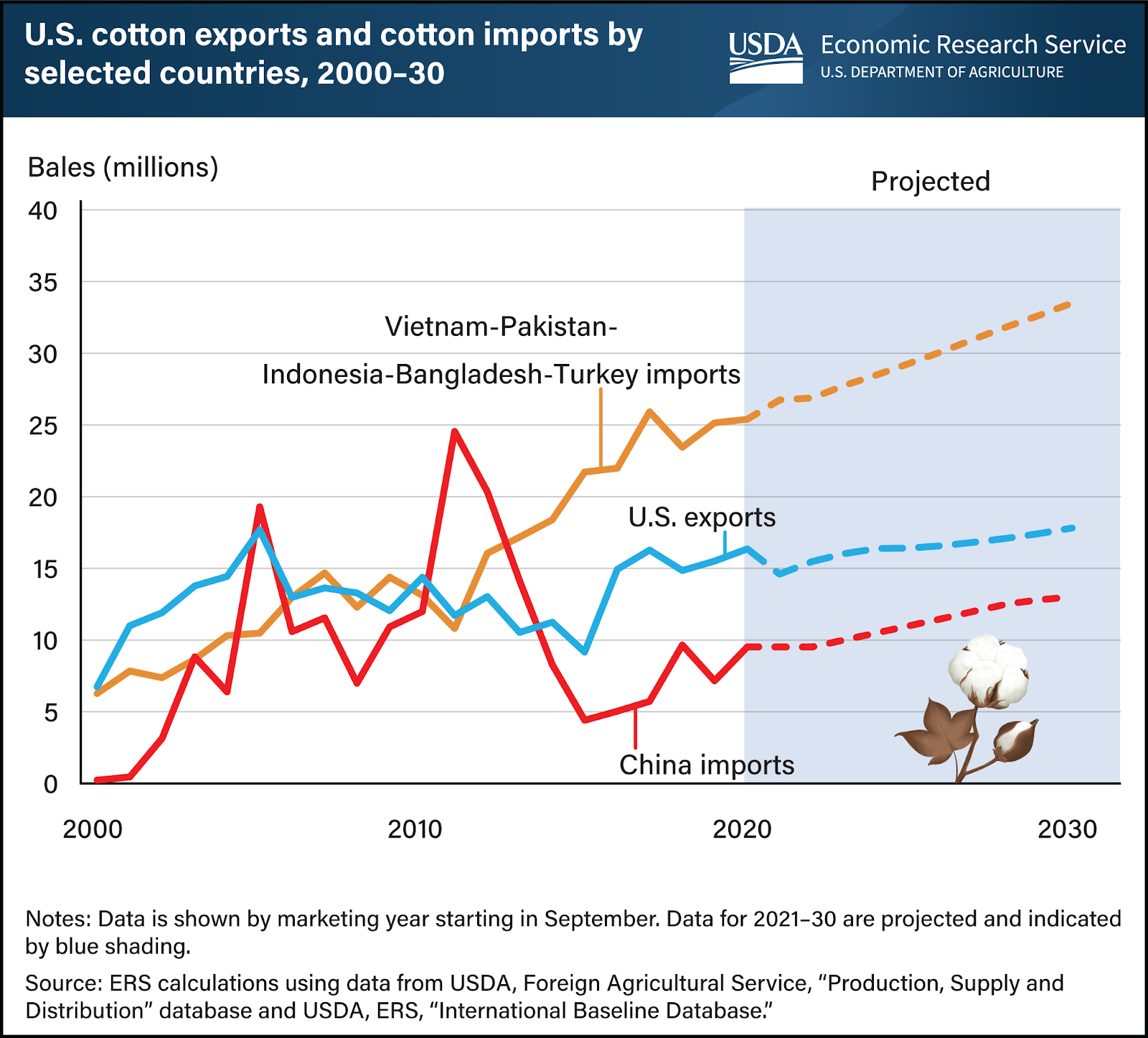

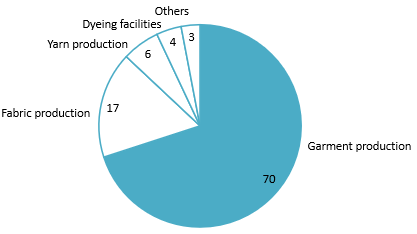

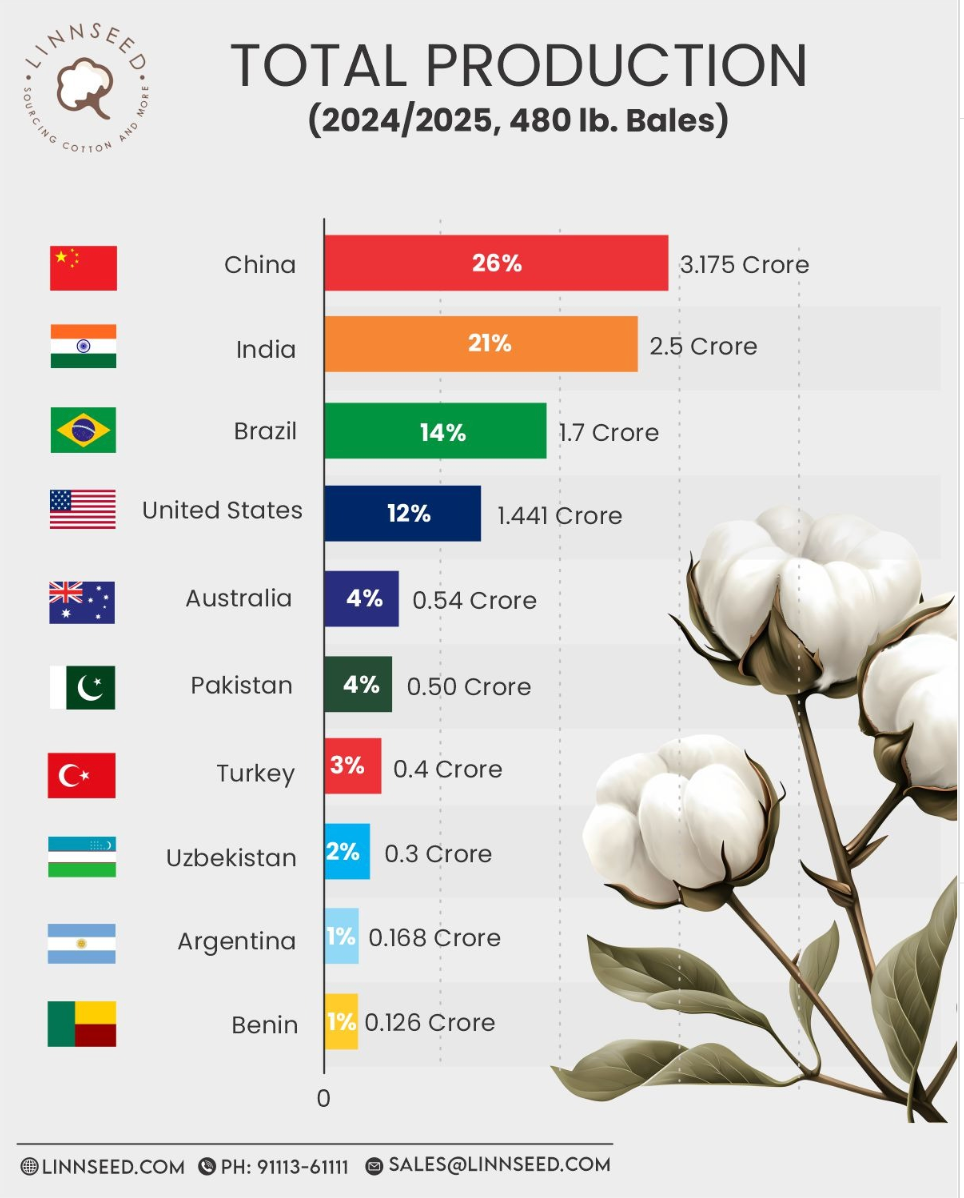

Depuis 2001, et l’entrée de la Chine à l’OMC, l’industrie textile chinoise s’est développée massivement, donnant au pays cette image persistante “d’atelier du monde”. La libéralisation économique chinoise dès le milieu des années 1980, combinée à cette intégration au marché économique mondial a conduit la Chine à devenir le géant que l’on connaît aujourd’hui. La concurrence s'accroît dans des secteurs clés : l’énergie, les hautes technologies voire l’agroalimentaire, variable souvent absente des réflexions sur la polarisation des puissances. Le coton, plante parmi d’autres, est un or blanc au coeur des négociations américaines. Contrôler le marché du coton, revient semble-t-il à guider l’avenir du secteur textile mais aussi celui de l’isolation. Comme l’explique très justement le géographe Benjamin Claverie : “cette plante industrielle conserve toute son attractivité sur les hommes grâce à des usages renouvelés (textile, isolation, huilerie, tourteaux)”(Claverie, 2011). Il va sans dire que dans un contexte de mondialisation, la mainmise, ou la supériorité, sur un secteur agricole peut s’avérer gagnante. Les États-Unis et la Chine, deux acteurs importants dans le secteur cotonnier, reflètent à eux seuls à travers leurs échanges l’enjeu mondial de la plante. La Chine et les États-Unis sont deux pays producteurs de coton brut. Là où Pékin se distingue est par son développement d’une industrie textile importante, nécessitant de transformer ce coton brut. Dans les années 2000 et 2010, la demande de produits textiles augmente, conduisant la Chine à acheter davantage de coton brut. Une relation de dépendance avec les USA se crée. En 2011, la Chine achète près de 5 millions de balles de coton aux USA, ce qui représente plus de 50% de ce que le pays produit annuellement. Toutefois, toutes les belles choses ont une fin, puisque dès l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir s’initie une nouvelle tendance, caractérisée par une baisse drastique de la demande de coton américain.

Pékin reconfigure son secteur du coton

Cette reconfiguration du secteur cotonnier chinois est multifactorielle.

Déjà, la mise en place du projet des nouvelles routes de la soie semble avoir son rôle à jouer puisque se développent de nouveaux partenariats économiques, et ce, même dans des secteurs comme le coton. La Chine cherche alors à renforcer ses relations avec des “pays amis”, là où les USA demeurent un concurrent de premier plan.

De plus, Pékin remarque que son développement économique lui permet de se détourner des secteurs industriels au profit de ceux, plus prestigieux, de la haute technologie, du numérique etc. Une hausse des délocalisations ou créations d’entreprises à capitaux chinois dans des pays voisins (Vietnam, Cambodge, etc.) s’organise, leur permettant de faire des économies majeures en raison d’une main d'œuvre moins chère. Cette stratégie de la République Populaire de Chine s’inscrit dans le cadre de la “dual circulation economy”, une politique visant à renforcer l’autonomie industrielle chinoise. Pékin use de cette ruse, lui permettant en partie de se détourner du marché américain. Le Vietnam par exemple est devenu un hub majeur dans le secteur textile, reprenant cette place autrefois occupée par la Chine “d’atelier du monde”. Cela fut permis par le soutien matériel et financier de la Chine qui ouvre parfois des usines directement au Vietnam et y importe son propre coton et fils.

Autre stratégie utilisée, celle du recours massif aux subventions, notamment à destination des producteurs de coton. La Chine mise sur le renforcement de son image de pays producteur de coton de qualité. Cela se traduit par le souhait de créer un label “coton du Xinjiang”, région qui certes domine la production (plus de 90% du coton chinois), mais qui est réputée comme recourant à une main d’oeuvre réduite en esclavage.

Ainsi, depuis plusieurs années le prix du coton mondial, mais surtout étasunien s’effondre, passant de 1,45 US$ en mai 2022 pour atteindre aujourd'hui 0,64 US$. Depuis 2022, c’est une chute de 10% du prix par an qui advient, ce qui n’est pas négligeable. Cette baisse des prix significative depuis plusieurs années confirme la tendance d’un marché du coton en plein bouleversement. Bien que le contexte de taxes douanières soit aujourd'hui important, il est important de noter que cette faiblesse des prix est multifactorielle. Elle est aussi le fruit d’une restructuration du marché mondial, mais surtout du marché chinois. En historicisant le phénomène, on remarque que les tendances du marché semblent être marquées par des cycles, avec des pics importants, comme en 2011 et en 2022. Les USA ont alors tenté à plusieurs reprises d’infléchir le marché en scellant des accords avec différents pays. Tel fut le cas avec la signature le 15 janvier 2020 du Phase One deal avec la Chine. Cet accord sino-américain assure aux USA que la Chine achète pour 200 milliards USD supplémentaires sur deux ans, par rapport aux niveaux de 2017 de produits agricoles, dont le coton fait partie. En s'assurant de la vente du coton, Trump garantit une sécurité financière pour ses électeurs et pour lui l’assurance du vote en sa faveur lors des élections.

De plus, en 2021 l’administration Biden décide d'interdire l’ensemble des produits fabriqués à partir de coton issu de la province du Xinjiang, connue comme une zone d’exploitation de la minorité Ouïgour. Ainsi, des produits tels que ceux de la marque Shein ne pourront entrer sur le territoire des USA si la provenance du coton n’est pas conforme. Cela conduit, encore une fois, à une hausse des ventes de coton à Pékin par Washington. Sans le marché étasunien, l’industrie textile chinoise perdrait beaucoup. Toutefois, cette relation asymétrique ne plaît pas à Pékin qui cherche de plus en plus à se détourner du coton étasunien, ce qui inquiète les agriculteurs de coton américain. Cette baisse de la demande conduit à une légère panique du côté étasunien. Pour cause, la persistance d’un fort poids politique de la plante au sein des États du sud du pays.

En effet, force est de constater qu’un effondrement des prix du coton nécessite une gestion politique dans certains États des USA. Certains fermiers de la cotton belt (ceinture de coton), qui vivent de l’agriculture du coton, sont inquiets de la baisse des prix. Aux Texas par exemple, qui a lui seul produit 40% du coton américain, des mécanismes de protections des agriculteurs sont mis en place comme le Price Loss Coverage : une aide versée quand le prix moyen du marché pour le coton (ou une autre culture) tombe sous un seuil fixé par la loi. Ce sont aussi des prêts comme le Marketing Assistance Loan qui sont implémentés, entièrement dédiés aux producteurs dont les revenus sont perturbés par la baisse du prix du marché. Enfin, existe aussi une assurance récolte, qui couvre les baisses de récoltes induites par les désagréments climatiques, qui surviennent beaucoup dans les États du sud, fréquemment victimes de sécheresse. Politiquement, ces mécanismes permettent que les bastions républicains le restent et qu’aucune contestation sociale ne se fasse entendre. Cette hypothèse d’un besoin de contrôle politique du coton n’est pas insensée au regard de la carte politique des USA lors des trois dernières élections présidentielles. L’ensemble des États de la ceinture du coton sont des États acquis par le camp républicain. Il peut alors être intéressant de se demander si cette mise en place locale de soutien aux agriculteurs n’a pas pour fin de les garder dans le filet républicain. Il ne fait alors aucun doute que la plante conserve une dimension identitaire dans les États de la ceinture du coton, où l’économie agricole structure encore les comportements électoraux.

Toutefois, si cette relation cotonnière sino-américaine se transforme, cela n’est pas uniquement dû à des facteurs de politique bilatérale. Les deux pays en pâtissent d’une hausse de l’offre dans les pays d’Afrique de l’Ouest (Mali, Bénin) et de l’Amérique Latine avec en tête le Brésil, suivi de l’Argentine. Ces foyers de production gagnent du terrain et restructurent les échanges au niveau mondial. La Chine, pays des BRICS comme le Brésil, a un intérêt plus élevé à lui acheter du coton. D’autant plus que le Brésil est assuré d’avoir accès à un marché stratégique, ouvrant la voie à celui d’autres pays comme le Vietnam.

L’OMC, dont la Chine et les États-Unis sont membres, regarde avec un intérêt particulier ce remodelage du marché du coton. À travers son projet “Partenariat pour le coton”, l’OMC exprime avec clarté son souhait de rééquilibrer le marché au profit des pays du Sud. Il est pour elle impératif de réduire les distorsions commerciales et tout en permettant aux pays en développement d’augmenter leurs rendements.

Ainsi, ce léger panorama sur l’état des lieux du marché du coton dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines offre un éclaircissement plus global sur la puissance de certains marchés et les difficultés de pérenniser certains marchés. S’il fallait répondre à l’épineuse question : “à qui bénéficie réellement cette restructuration du marché du coton ?”, le contexte actuel tendrait toutefois à donner l’avantage aux USA.

Force est de constater que la série d’accords commerciaux assurent au pays une stabilité des ventes puisque la baisse des droits de douanes est souvent conditionnée à un achat minimum de produits agricoles, dont le coton fait partie. Ainsi, si les USA se font aujourd’hui le chantre d’un protectionnisme stratégique et semblent chercher à préserver leurs intérêts, la montée en puissance du Sud global pourrait, à terme, redessiner l’équilibre de ce marché hautement stratégique.

Claverie, B. (2011). Le coton, culture mondialisée entre géoéconomie et géopolitique. Géoéconomie, 59(4), 121-135. https://doi.org/10.3917/geoec.059.0121.

“Guerre commerciale : le Vietnam conclut un ‘deal’ avec Donald Trump, qui se révèle gagnant pour Washington.” Le Monde, 3 July 2025, https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/03/guerre-commerciale-le-vietnam-conclut-un-deal-avec-donald-trump-qui-se-revele-gagnant-pour-washington_6617630_3234.html

“Trump 2.0 Tariffs Tracker.” Reed Smith, https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2025/09/25/trump-2-0-tariff-tracker/

“Texas Cotton Industry: Profit, Prices, Tariffs, Federal Funding.” Texas Standard, https://www.texasstandard.org/stories/texas-cotton-industry-profit-prices-tariffs-federal-funding/

“How Much Does a Cotton Farmer Make a Year?” 27 June 2025, https://szoneierfabrics.com/how-much-does-a-cotton-farmer-make-a-year/

International Cotton Advisory Committee (ICAC). “Presentation at WTO Cotton Event.” World Trade Organization, 14 May 2025, https://www.wto.org/library/events/event_resources/cott_1405202515/3ia_ICAC_presentation.pdf

“Les Ouïgours, victimes de travail forcé dans les champs de coton en Chine, selon un rapport”, Le Monde, 15 décembre 2020,

“US Cotton Exports to China Drop 90% as Apparel Making Moves to Vietnam.” Nikkei Asia, 4 Sept. 2025, https://asia.nikkei.com/economy/trade/us-cotton-exports-to-china-drop-90-as-apparel-making-moves-to-vietnam

BARA permet à tous les étudiants qui le souhaitent de publier de manière simple. Il vous suffit de vous inscrire sur la page "publier avec nous" puis de nous envoyer votre travail à l'adresse contact@bara-think-tank.com en s'assurant de bien respecter chaque critère pour les différents formats.

Non ! Que cela concerne les baratins, les baragouins ou les analyses, les propos qui y sont tenus n'engagent que leurs auteurs. BARA ne souhaite en aucun cas corroborer ou infirmer ces propos, et ce, même s'ils peuvent faire l'examen d'une vérification avant leur publication.

Oui ! Pour cela, il vous suffit de nous contacter à l'adresse suivante contact@bara-think-tank.com . Vous devrez préciser en objet de votre mail "Retrait" suivi du format de votre écrit (Baratin, Baragouin ou Analyses). Votre mail devra par la suite contenir la référence exacte de la publication.

Non ! Outre la responsabilité de vos propos, publier avec nous ne fait pas de vous un membre de BARA. Vous n'avez pas non plus à publier de manière régulière. BARA offre l'opportunité d'être complètement maître de son activité, chaque étudiant peut choisir son format de publication et son rythme de publication.